Detektorempfänger

Detektorempfänger waren in den Anfangstagen des Rundfunks die einfachsten Geräte zum Empfang von Radio-Sendungen, die zum Beispiel über Kurz-, Mittel- oder Langwelle amplitudenmoduliert ausgestrahlt wurden. Auch kurz nach dem 2. Weltkrieg waren solche Geräte angesichts der schlechten Wirtschaftslage verbreitet.

Sie bestanden aus nur wenigen Bauteilen und konnten ohne eigene Stromquelle arbeiten. Der gesamte Strom, der dem angeschlossenen Kopfhörer zugeleitet wurde, stammte aus der Energie der vom empfangenen Sender abgestrahlten elektromagnetischen Wellen.

Detektorempfänger lösten die zuvor im Rundfunk verwendeten Kohärer bzw. Fritter ab, mit denen man zwar Funkwellen mit Morsezeichen, aber keine Sprache oder Musik empfangen konnte.

Heute ist diese einfache und leicht durchschaubare Technik ein beliebtes Objekt für Bastler oder für Ausbildungszwecke, um Elektronik-Einsteiger mit handfesten Geräten vertraut zu machen. Noch in den 1960er Jahren war dieses Radiobasteln die Hightech-Beschäftigung eines Jugendlichen, die mit der der heutigen Computer-Geeks vergleichbar ist.

Aufbau und Schaltung

Der Detektorempfänger ist die einfachste Version eines Geradeausempfängers: Der grundsätzliche Aufbau besteht aus den Eingängen für Antenne und Erde, dem Schwingkreis (oder mehreren) zur Abstimmung auf einen bestimmten Sender, dem Hüllkurvendemodulator (Detektor, Gleichrichter) und dem Ausgang, typischerweise auf einen Kopfhörer. Dieser Aufbau entspricht in exemplarischer Weise dem (Hardware-)EVA-Prinzip: Eingabe sind Antenne und Erde, Verarbeitung der Schwingkreis und der Detektor, und die Ausgabe ist der Kopfhörer.

Das gezeigte Bild stellt den prinzipiellen Schaltplan eines Detektorempfängers dar.

Obwohl der Schaltplan nur sehr wenige Bauteile aufweist, waren die Aufbauten früher teilweise sehr voluminös, weil man damals mehr Wert auf die mechanische Ausführung mancher der Komponenten legte und Miniaturisierung noch kein Thema war.

Ein Empfänger bestand oft aus einem Gehäuse, das mit Bananenbuchsen ausgestattet war, um die Eingänge (Antenne, Erde) und Ausgänge (Kopfhörer) anschließen zu können. Oft gab es noch weitere Bananenbuchsen für extern wechselbare Komponenten, wie vor allem den Detektor selbst (s. u.) und manchmal auch Spulen (s. u.), um den Wellenlängenbereich zu wechseln.

Detektorempfänger müssen allerdings nicht immer klobig sein, Miniaturisierung gab es auch schon in den 1920er Jahren. In der Schatzkammer des Museums für Kommunikation in Berlin gibt es auch eine Radio-Postkarte. Sie hat eine Dicke von (geschätzt) 4-5 Millimeter und das Format einer normalen Postkarte. Es gab noch weitere ähnliche Geräte [1].

Bei Selbstbauprojekten, die die Einfachheit des Aufbaus herausstellen, kann man die Bananenbuchsen auch durch Reißzwecken und damit festgeklemmte Drähte ersetzen.

Antenne und Erdung als Eingänge

Da wie erwähnt die gesamte Energie der empfangenen Hochfrequenzstrahlung entnommen wird, ist eine gute Antenne essentiell für die Funktion des Detektorempfängers. Für Mittelwelle ist das Optimum eine mehrere Meter lange Freidrahtantenne. Im Freien muss man sich aber auf Blitzschlaggefahr einstellen, was zusätzlichen Aufwand bedeutet. (Daher die freundliche Ermahnung jedes damaligen Rundfunksprechers abends am Ende der Sendungen: „Und vergessen Sie bitte nicht, Ihre Antenne zu erden.“) Stattdessen tun es auch ein paar Meter Draht auf dem Dachboden oder sonstwo nahe der Außenwand innerhalb eines Hauses.

Als Erdung können z. B. die Heizung oder auch der Schutzkontakt der Steckdose verwendet werden. Wenn man Zugang zu einem Dachrinnenabfluss hat, ist der auch gut geeignet.

In der Praxis eignet sich die Heizung aber überraschenderweise manchmal ebenfalls als gute Antenne. Hier sind Experimente immer nützlich und lehrreich. Dabei kann sich je nach örtlichen Verhältnissen auch herausstellen, dass eine Erdung gegen jede Theorie gar nicht notwendig ist und alles auch so wunderbar funktioniert.

Der Antennendraht muss übrigens nicht blank sein. Die Hochfrequenzwellen stören sich nicht an den bei Schalt- oder Klingeldrähten üblichen Isolierungen. Nur metallische Abschirmungen sind ungeeignet, weil sie die Radiowellen abblocken – und sie genau für diesen Zweck zur Verhinderung von störenden Einstrahlungen eingesetzt werden.

Alternativ sind als Antenne auch Rahmenantennen oder Ferritantennen einsetzbar. Sie bilden dabei auch gleichzeitig die Spule des Schwingkreises, s. u. Beide liefern allerdings meistens zu wenig Empfangsenergie zum direkten Betrieb eines Kopfhörers, so dass sie meist nur in Empfängern mit zusätzlichen Verstärkerstufen sinnvoll sind.

Schwingkreis zur Abstimmung

Der Schwingkreis musste besonders hochwertig sein, um für genügend Trennschärfe zu sorgen. Ein Schwingkreis besteht immer aus einer Induktivität (Spule) und aus einer Kapazität (Kondensator). Besonders bei der Spule konnte man dabei durch saubere (also im Zweifelsfall große) mechanische Ausführung einiges erreichen.

Um einen Schwingkreis auf den gewünschten Sender abzustimmen, muss die Resonanzfrequenz des Schwingkreises auf dessen Frequenz eingestellt werden. Dann arbeitet der Schwingkreis als Sperrkreis (hoher Widerstand) für diese Frequenz, während alle anderen Frequenzen mit geringem Widerstand zur Erde kurzgeschlossen werden.

Zur Abstimmung musste also entweder die Kapazität oder die Induktivität im Schwingkreis verändert werden. Dazu verwendete man entweder einen Drehkondensator (der aber früher anscheinend sehr teuer war) oder machte die Spule variabel. Letzteres war mit etwas handwerklichem Geschick über einen Schiebekontakt leicht selbst anzufertigen.

An Spulenkonstruktionen konnte man aber auch extrem aufwendige Waben- (siehe Bild ganz oben) oder Kreuzwickel- oder Korbbodenspulen oder ineinander zur Abstimmung verdrehbare Spulenpaare bewundern, siehe Beispiele unter den Weblinks unten. Solche Spulenbauweisen verringern vor allem die parasitären Kapazitäten zwischen den Windungen und erhöhen so die Güte. Als Spulendraht wird dabei HF-Litze verwendet, die aus besonders vielen, sehr dünnen Einzeladern besteht, um den Skineffekt bei hohen Frequenzen möglichst zu begrenzen.

Für den Selbstbau bietet sich der Kondensator eher weniger an. Hier müsste man fast quadratmetergroße Konstruktionen aus Haushalts-Alufolie und -Frischhaltefolie ins Auge fassen. Wenn man das auch noch variabel gestalten will, wird es aufwendig.

Eine Spule ist dagegen recht schnell selbst gebastelt: Ein Papprohr (gern aus der Klorolle) wird sauber mit ca. 100 Windungen irgendeines isolierten (Schalt- oder Klingel-)Drahtes bewickelt. Wenn man die Induktivität variabel bekommen möchte, fixiert man die Windungen mit einigen Streifen aus Klebstoff parallel zur Rolle und legt anschließend zwischen zweien solcher Streifen durch vorsichtiges Anschleifen oder Aufkratzen den blanken Draht frei, auf dem man dann eine Schleiferkonstruktion anbringen kann. Aber auch ganz andere Ansätze, wie eine Wabenspule auf Bierdeckelbasis, wurden schon gesichtet.

Kristall-Detektor zur Demodulation

Zur Demodulation der amplitudenmodulierten Hochfrequenz diente ein Gleichrichter aus halbleitendem Material, der sog. Kristall-Detektor (siehe Halbleiter). Hierbei kam vor allem Bleiglanz und Pyrit zum Einsatz, die als Erze in der Natur vorkommen. In Krisenzeiten wurden artverwandte Materialien (Schwefel-Verbindungen) auch künstlich hergestellt. Dies waren begehrte Handelsgüter (Schwarzmarkt).

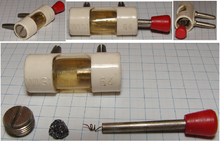

Bei einem Kristall-Detektor wurde so ein ca. 5 mm großer Kristall in eine metallische Halterung eingespannt, die den einen Pol der Diode bildete. Vom anderen Pol wurde eine Metallspitze einstellbar auf einen Punkt des Kristalls aufgedrückt, so dass ein Schottky-Kontakt entstand. Genau besehen handelte es sich beim Kristall-Detektor also um eine Schottky-Diode. Die Bedienung des Empfängers mit einem Detektorkristall war sehr diffizil und erforderte einiges Geschick und eine ruhige Hand, da mit Hilfe einer Metallspitze eine geeignete Stelle auf dem Kristall gesucht werden musste, die einen Gleichrichter-Effekt aufwies. Kommerzielle Versionen eines Kristalldetektors hatten die Anordnung in ein kleines Glasrohr eingeschlossen, das quer auf zwei Bananensteckstiften montiert war und damit in die entsprechenden Bananenbuchsen des Detektorempfängers gesteckt wurde. An einem Ende schaute ein kleines Metallröhrchen mit Griff heraus, mit dem man dann die Metallspitze bewegen und mit ihr auf dem Kristall herumstochern konnte.

Bei Selbstbau- oder Demonstrationsexperimenten kann so ein Schottky-Kontakt auch mit ganz primitiven Mitteln gebastelt werden, indem man z. B. ein rostiges Blech als einen Pol nimmt und als anderen Pol einen Graphit-Bleistift, den man mit einer selbstgewickelten Drahtspirale als Feder auf dieses Blech drückt (siehe Kopfball-Weblink unten).

Später wurden anstelle des schwierig zu bedienenden Kristall-Detektors Dioden (z. B. Germaniumdioden in Form von Spitzendioden) verwendet (PN-Siliziumdioden sind wegen ihrer höheren Schwellenspannung nicht so gut geeignet). Denkbar und funktionsfähig sind hierbei auch Röhren-Dioden, die jedoch aufgrund einiger Nachteile wie z. B. einer separaten Heizspannung, geringerer Empfindlichkeit und hohen Eigenkapazitäten und wegen der Verfügbarkeit der nur wenig komplexeren aber wesentlich leistungsfähigeren Audion-Schaltung praktisch kaum Verwendung fanden.

Der Kristalldetektor war ein großer Fortschritt, und zur Demodulation tönender Aussendungen erforderlich.

Vorgänger des Kristall-Detektors am Ende des 19. Jahrhunderts waren unter anderem der Fritter welche zur Detektion von hochfrequenten Schwingungen eingesetzt wurden. Es konnte damit aber kein Sprach- bzw. Musikempfang wie mit dem Detektorempfänger realisiert werden sondern nur das Vorhandensein einer hochfrequenten Schwingung angezeigt werden.

Ausgang

Nach der Gleichrichtung ist eine Halbwelle der Hochfrequenzspannung abgeschnitten. Dieses Signal kann direkt auf einem Kopfhörer wiedergegeben werden, da die mechanische Trägheit des Systems dem Hochfrequenzanteil des Signals nicht folgt und nur die niederfrequente Hüllkurve, also das gewünschte Audiosignal, wiedergibt.

In manchen Schaltungen wird zur Integration des Hochfrequenzanteils zusätzlich noch ein Kondensator (typisch 2 nF) parallel zum Ausgang angeordnet.

Der Kopfhörer ist relativ hochohmig (zum Beispiel ca. 4 kΩ). Ein moderner Ohrhörer in noch viel hochohmigerer Piezotechnik tut es natürlich auch. Bei genügend hohem Signalpegel kann auch ein Trichterlautsprecher direkt angesteuert werden.

Sowohl ein Kopfhörer als auch ein Lautsprecher muss hochohmig sein (mehrere kΩ) und einen hohen Wirkungsgrad aufweisen, um bei dem beschränkten Signalpegel genügend Lautstärke zu erzeugen.

Schaltungsvarianten

Wenn nahebei ein starker Ortssender den gesamten Wellenbereich überstrahlt, so dass man kaum andere Sender empfangen kann, fügt man in die Antennenleitung noch einen Sperrkreis (für den praktisch das Gleiche wie für den Schwingkreis oben gilt) ein, der diesen Ortssender ausblendet, so dass man die anderen Sender erreichen kann.

Wenn man sich allerdings gerade mit diesem einen Ortssender zufrieden gab, konnte man die Konstruktion sogar noch weiter vereinfachen und auf Abstimmelemente mehr oder weniger verzichten. Es gibt Berichte, wonach einfach eine Diode parallel zum Kopfhörer geschaltet und dann an irgendetwas angeschlossen wurde, was als Antenne und Erde dienen konnte, und dies reichte für einen komfortablen Empfang.

Der gewichtigste Nachteil dieses Empfangsprinzips war die geringe Trennschärfe. Daher wurde auch mit mehrfachen Schwingkreisen experimentiert, doch schon bei zwei Schwingkreisen ist es kaum möglich, sie zum nötigen Gleichlauf zu bringen, sei es von Hand über getrennte Abstimmmittel, sei es über Doppeldrehkondensatoren.

Die Antennenankopplung erfolgte in der Praxis über Netzwerke aus Induktivitäten beziehungsweise Kapazitäten, die Gleichrichter-Diode schloss man meist innerhalb der Spulenwicklung an (also an einer Anzapfung). Beides diente dem Ziel, den Schwingkreis weniger zu bedämpfen und dadurch dessen Güte und damit wiederum die Trennschärfe zu erhöhen.

Um die Ausgangsspannung zu erhöhen, wurde später im Zeitalter der Halbleiterdioden auch mit Doppelweggleichrichtung experimentiert, was eine gewisse Verbesserung brachte.

Es gab auch Geräte, die einen Detektorempfänger mit einer nachgeschalteten Verstärkerstufe (aus einer Röhre) verbanden. Da dafür aber doch eine Stromversorgung nötig wurde, konnte man auch gleich aktive Schaltungen auch im Empfängerteil einsetzen (s. u. bei Nachfolgern), so dass diese Variante keine große Verbreitung fand.

Nachfolger

Detektorempfänger wurden ab den frühen 1920er Jahren vom sogenannten Audion abgelöst. Noch zu Anfang der Transistorzeit wurden Reflexempfänger mit ähnlicher Technik eingesetzt; heute sind aber praktisch nur noch Überlagerungsempfänger im Einsatz. Für Sonderzwecke (z. B. Schulung, Experimente) ist der Detektorempfänger aber auch heute noch ein lohnendes Projekt.

Quellen

Weblinks

- Bastel-Anleitung und Hörproben verschiedener einfachster Detektorempfänger bei der ARD-Sendung Kopfball

- http://www.qsl.net/dl8ser/crystal_links.html

- http://www.jogis-roehrenbude.de/Kristall.htm

- Ein Detektorempfänger

- Gollums Welt der Detektorempfänger

- Bastelprojekt von der Uni Bayreuth

- Bastelprojekte speziell für Kurzwellenempfang

- Webseite über das Prinzip des Detektorempfanges mit einem schönen Bild einer Rahmenantenne