„Frauen in der Zeit des Nationalsozialismus“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [ungesichtete Version] |

Nkls99 (Diskussion | Beiträge) K Revert – Vandalismus entfernt (HG) (3.4.4) Markierung: Zurücksetzung |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 2: | Zeile 2: | ||

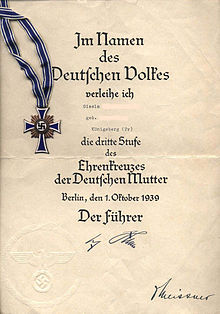

[[Datei:Mutterkreuz1940.jpg|mini|Urkunde zum Mutterkreuz]] |

[[Datei:Mutterkreuz1940.jpg|mini|Urkunde zum Mutterkreuz]] |

||

{{Überarbeiten}} |

{{Überarbeiten}} |

||

Das '''[[Geschlechterrolle|Frauenbild]]''' in der [[Zeit des Nationalsozialismus]] war von einer [[Völkische Bewegung|völkisch]]-[[Nationalismus|nationalistischen]] Ideologie geprägt und betonte die Rolle der Frau in der Gesellschaft als [[Mutter]]. Beeinflusst wurde das Idealbild durch andere Grundzüge [[Nationalsozialismus|nationalsozialistischer]] Ideologien wie die [[Lebensraum im Osten|Lebensraumpolitik]]. |

Das '''[[Geschlechterrolle|Frauenbild]]''' in der [[Zeit des Nationalsozialismus]] war von einer [[Völkische Bewegung|völkisch]]-[[Nationalismus|nationalistischen]] Ideologie geprägt und betonte die Rolle der Frau in der Gesellschaft als [[Mutter]]. Beeinflusst wurde das Idealbild durch andere Grundzüge [[Nationalsozialismus|nationalsozialistischer]] Ideologien wie die [[Lebensraum im Osten|Lebensraumpolitik]]. Das Frauenbild ist nun standhafter geworden. |

||

Die ideale [[Frau]] sollte sich neben ihrer [[Arier|arischen]] Abstammung durch Charaktereigenschaften wie [[Treue]], [[Pflicht]]erfüllung, Opferbereitschaft, Leidensfähigkeit und [[Altruismus|Selbstlosigkeit]] auszeichnen. Sie sollte zum Wohle der „[[Volksgemeinschaft]]“ vor allem als Mutter ihre Pflicht erfüllen. In allen anderen Fragen wurde ihr nur ein sehr begrenztes Mitspracherecht eingeräumt. Entscheidungen zu treffen sollte den Männern vorbehalten bleiben. |

Die ideale [[Frau]] sollte sich neben ihrer [[Arier|arischen]] Abstammung durch Charaktereigenschaften wie [[Treue]], [[Pflicht]]erfüllung, Opferbereitschaft, Leidensfähigkeit und [[Altruismus|Selbstlosigkeit]] auszeichnen. Sie sollte zum Wohle der „[[Volksgemeinschaft]]“ vor allem als Mutter ihre Pflicht erfüllen. In allen anderen Fragen wurde ihr nur ein sehr begrenztes Mitspracherecht eingeräumt. Entscheidungen zu treffen sollte den Männern vorbehalten bleiben. |

||

| Zeile 58: | Zeile 58: | ||

== Politische Maßnahmen == |

== Politische Maßnahmen == |

||

Zunächst wurden Frauen unter dem Vorwand des „Doppelverdienertums“ aus dem Arbeitsleben gedrängt. So wurden 1933 [[Ehestandsdarlehen]] an die Ehemänner ausgezahlt – mit der Bedingung, dass die zukünftige Ehefrau vor der Eheschließung berufstätig war und den Beruf aufgab. Die Abzahlung des Kredites verringerte sich um ein Viertel pro Geburt eines Kindes. Staatlich veranschlagtes Soll waren somit vier Kinder. Frauen wurden beruflich heruntergestuft: Im Schuldienst wurden Schulleiterinnen und Gymnasiallehrerinnen der höheren Schuljahre zunehmend durch männliche Lehrer ersetzt; an Knabenschulen unterrichteten ausschließlich Männer.<ref name="wilke">{{Internetquelle |autor=Christiane Wilke |url=http://www.utzverlag.de/buecher/40273all.pdf |titel=Forschen, Lehren, Aufbegehren – 100 Jahre akademische Bildung von Frauen in Bayern |hrsg=Landeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der bayerischen Hochschulen |datum=2003 |offline=ja |archiv-url=https://web.archive.org/web/20131203063950/http://www.utzverlag.de/buecher/40273all.pdf |archiv-datum=2013-12-03 |archiv-bot=2018-08-28 04:38:09 InternetArchiveBot |zugriff=2008-04-14 |format=PDF; 3,1 MB |

Zunächst wurden Frauen unter dem Vorwand des „Doppelverdienertums“ aus dem Arbeitsleben gedrängt. So wurden 1933 [[Ehestandsdarlehen]] an die Ehemänner ausgezahlt – mit der Bedingung, dass die zukünftige Ehefrau vor der Eheschließung berufstätig war und den Beruf aufgab. Die Abzahlung des Kredites verringerte sich um ein Viertel pro Geburt eines Kindes. Staatlich veranschlagtes Soll waren somit vier Kinder. Frauen wurden beruflich heruntergestuft: Im Schuldienst wurden Schulleiterinnen und Gymnasiallehrerinnen der höheren Schuljahre zunehmend durch männliche Lehrer ersetzt; an Knabenschulen unterrichteten ausschließlich Männer.<ref name="wilke">{{Internetquelle |autor=Christiane Wilke |url=http://www.utzverlag.de/buecher/40273all.pdf |titel=Forschen, Lehren, Aufbegehren – 100 Jahre akademische Bildung von Frauen in Bayern |hrsg=Landeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der bayerischen Hochschulen |datum=2003 |offline=ja |archiv-url=https://web.archive.org/web/20131203063950/http://www.utzverlag.de/buecher/40273all.pdf |archiv-datum=2013-12-03 |archiv-bot=2018-08-28 04:38:09 InternetArchiveBot |zugriff=2008-04-14 |format=PDF; 3,1 MB}}Herbert Utz Verlag GmbH, München, ISBN 3-8316-0273-5. (PDF)</ref> Seit 1936 galt jedoch durch den Arbeitskräftemangel insbesondere in der Rüstungsindustrie Frauenarbeit als „unentbehrlicher Faktor“. So stieg zwischen 1935 und 1939 der Anteil weiblicher Beschäftigter von 32,8 auf 39 Prozent. 1938 wurde die Regelung, nach der Frauen im Zuge der sogenannten ''[[Personalabbauverordnung#Nachfolgende Entwicklungen|Doppelverdiener-Kampagne]]'' bei Eheschließung aus dem Staatsdienst ausscheiden mussten, in eine ''Kann''-Regelung umgewandelt.<ref name="wilke" /> |

||

Schulabgängerinnen leisteten 1939 ein obligatorisches Pflichtjahr in der [[Landwirtschaft und Ernährung im Deutschen Reich (1933–1945)|Landwirtschaft]] und in [[Kinderreiche Familie|kinderreichen Familien]]. Wohlfahrtsstaatliche Stabilisierung der Familien, die Kinder wünschten, wurde eingeführt. Steuern für Kinderlose wurden erhöht, weiterer Anreiz war die staatliche Kinderbeihilfe von zehn Reichsmark ab 1936. [[Abtreibung]]en bei ''„erbgesunden deutschen Frauen“'' waren verboten. Im Mai 1933 kam es zu einer Verschärfung durch das wiedereingeführte Verbot von Abtreibungsmitteln. (§§ 219, 220) Um „den Kinderreichtum in der [[SS]] zu unterstützen“, bot der [[Lebensborn]] ab 1935 rassisch „wertvollen“ unverheirateten Frauen Hilfe, um ihre Kinder auszutragen. Im Juli 1933 wurden mit dem [[Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses]] Sterilisationen in bestimmten Fällen gefördert, wobei die Behörden ihre Zustimmung geben mussten. Mit einer Änderung 1935 wurde in solchen Fällen auch ein Schwangerschaftsabbruch möglich. Mit der ''Verordnung zum Schutz von Ehe, Familie und Mutterschaft'' von 1943 wurden die Strafen für Schwangerschaftsabbruch (§ 218) erhöht und Personen „nichtdeutscher Volkszugehörigkeit“ vom Verbot des Schwangerschaftsabbruches ausgenommen. War eine ''„rassisch minderwertige Frau“'' schwanger, wurde sie oft zur Abtreibung gedrängt. |

Schulabgängerinnen leisteten 1939 ein obligatorisches Pflichtjahr in der [[Landwirtschaft und Ernährung im Deutschen Reich (1933–1945)|Landwirtschaft]] und in [[Kinderreiche Familie|kinderreichen Familien]]. Wohlfahrtsstaatliche Stabilisierung der Familien, die Kinder wünschten, wurde eingeführt. Steuern für Kinderlose wurden erhöht, weiterer Anreiz war die staatliche Kinderbeihilfe von zehn Reichsmark ab 1936. [[Abtreibung]]en bei ''„erbgesunden deutschen Frauen“'' waren verboten. Im Mai 1933 kam es zu einer Verschärfung durch das wiedereingeführte Verbot von Abtreibungsmitteln. (§§ 219, 220) Um „den Kinderreichtum in der [[SS]] zu unterstützen“, bot der [[Lebensborn]] ab 1935 rassisch „wertvollen“ unverheirateten Frauen Hilfe, um ihre Kinder auszutragen. Im Juli 1933 wurden mit dem [[Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses]] Sterilisationen in bestimmten Fällen gefördert, wobei die Behörden ihre Zustimmung geben mussten. Mit einer Änderung 1935 wurde in solchen Fällen auch ein Schwangerschaftsabbruch möglich. Mit der ''Verordnung zum Schutz von Ehe, Familie und Mutterschaft'' von 1943 wurden die Strafen für Schwangerschaftsabbruch (§ 218) erhöht und Personen „nichtdeutscher Volkszugehörigkeit“ vom Verbot des Schwangerschaftsabbruches ausgenommen. War eine ''„rassisch minderwertige Frau“'' schwanger, wurde sie oft zur Abtreibung gedrängt. |

||

Version vom 27. September 2018, 16:13 Uhr

Das Frauenbild in der Zeit des Nationalsozialismus war von einer völkisch-nationalistischen Ideologie geprägt und betonte die Rolle der Frau in der Gesellschaft als Mutter. Beeinflusst wurde das Idealbild durch andere Grundzüge nationalsozialistischer Ideologien wie die Lebensraumpolitik. Das Frauenbild ist nun standhafter geworden.

Die ideale Frau sollte sich neben ihrer arischen Abstammung durch Charaktereigenschaften wie Treue, Pflichterfüllung, Opferbereitschaft, Leidensfähigkeit und Selbstlosigkeit auszeichnen. Sie sollte zum Wohle der „Volksgemeinschaft“ vor allem als Mutter ihre Pflicht erfüllen. In allen anderen Fragen wurde ihr nur ein sehr begrenztes Mitspracherecht eingeräumt. Entscheidungen zu treffen sollte den Männern vorbehalten bleiben.

Zielkonflikte zwischen ideologischem Anspruch und Realität

Zwischen der offiziellen Ideologie und propagandistischen Vorgaben und der tatsächlichen Rolle der Kategorie Geschlecht im Nationalsozialismus ergaben sich erhebliche Unterschiede und Zielkonflikte. Frauen hatten in der Weimarer Republik mehrheitlich konservativ, aber in den Jahren 1930–1932 auch zunehmend die NSDAP gewählt, auch weil sie die emanzipatorischen Bestrebungen der Republik mehrheitlich ablehnten.[2] Hans-Ulrich Wehler unterscheidet ein weitgehendes Ignorieren der Rolle von Frauen in der älteren Zeitgeschichte und eine radikalfeministische Betrachtung des Nationalsozialismus als „Frauenhölle“ mit Beginn der 1970er Jahre.[3] Vor dem Hintergrund einer Unterscheidung nach der historischen Modernisierungstheorie sieht er einen offiziellen Antifeminismus und eine indirekte Emanzipationsförderung. So wurden die anfänglichen Diskriminierungsmaßnahmen und Einschränkungen der Berufstätigkeit von Frauen aufgrund des Arbeitskräftemangels Mitte und Ende der 1930er Jahre zunehmend aufgeweicht.[4]

Ein besonderer Zielkonflikt wird im Bereich der Landwirtschaft gesehen.[5] Bäuerinnen und Landfrauen waren hier traditionell als „Arbeitskameradin“ wie als „Betriebsleiterin“ in die Erwerbsarbeit eingebunden und gleichzeitig besonderen Ansprüchen der nationalsozialistischen Blut-und-Boden-Ideologie an ihre Rolle als Mutter vieler „erbgesunder“ und „rassenreiner“ Kinder unterworfen.[4] Im Rahmen des Pflichtjahres ab 1937 und des für Frauen vorgeschriebenen Pflichtjahres als sogenannte „Arbeitsmaiden“ im Reichsarbeitsdienst wurden junge Frauen als hart beanspruchte Arbeitskräfte vor allem in der Landwirtschaft eingesetzt.[6] Die Geburtenraten stiegen auf dem Land langsamer an als in den Städten.[7]

Der Zielkonflikt wird auch im Sport deutlich. Einerseits wurde vor allem im Schulsport ein traditionelles Frauenbild im Sinne der Verherrlichung der Mutterrolle zelebriert, andererseits zählten bei Olympischen Spielen in der Nationenwertung Frauenmedaillen genauso viel wie die Medaillen der Männer, so dass im Spitzensport ein hoch intensives Training betrieben wurde.[8] Gerade auch durch die Erfolge der Frauen war dies für Deutschland die im Sport erfolgreichste Zeit.[9]

Ein biographischer Roman über Carmen Mory, Frau im Pelz beschreibt unterschiedlichste Frauenbilder und -rollen im Dritten Reich. Carmen Mory, eine Schweizer Journalistin und Agentin, war in Berlin 1934 glamourös aufgetreten, hatte sich einzelnen Nazigrößen angebiedert und war als Gestapoagentin angeworben worden. In Paris spionierte sie deutsche Immigranten aus und entkam nach der Enttarnung knapp einem Todesurteil durch die französischen Behörden. Nach Begnadigung und Rückkehr nach Deutschland wurde sie von der Gestapo als Doppelagentin verhaftet und anschließend im KZ Ravensbrück zur gefürchteten Blockältesten. Mory beging nach dem Krieg in alliierter Haft Selbstmord.[10]

Frauen in der NSDAP und der Politik

Die NSDAP verstand sich in erster Linie als „Männerpartei“, entsprechend martialisch war die Wahl ihrer Symbolik und ihres Auftretens. Schon am 21. Januar 1921, zwei Jahre nach Erreichen des passiven Wahlrechts für Frauen, hatte die Partei beschlossen, dass Frauen weder Mitglieder der Parteiführung noch Mitglied eines leitenden Ausschuss werden können.[11]

Nach der Reichstagswahl März 1933, die auf die Machtübernahme der Nationalsozialisten folgte, sank der Frauenanteil dort von durchschnittlich sechs auf nicht einmal vier Prozent.[12] Noch vor der ersten Sitzung wurde die KPD zerschlagen, im Juni die SPD verboten und die restlichen Parteien lösten sich mehr oder weniger selber auf. Im Juli wurde dann das Gesetz gegen die Neubildung von Parteien verkündet (Inkrafttreten in Österreich im März 1938). Somit gab es zur Reichstagswahl November 1933 nur noch die Einheitsliste der NSDAP. Damit war eine indirekte Aufhebung des passiven Wahlrechts für Frauen bis 1945 gegeben. Es wirkte sich vor allem in einer seit 1928 sichtbar werdenden radikalen Re-Maskulinisierung von Politik und Parteien aus, die ein entscheidendes Merkmal nationalsozialistischer Politik bildete. Es brachte den Aufbruch von Frauen in der Parteipolitik zum Stillstand und zerstörte gleichzeitig die bis dahin entwickelten politischen Partizipationsmöglichkeiten für Frauen.[13]

Nach 1933 wurde in Hannover eine ganze Serie von Straßen nach toten - männlichen - Parteigängern benannt. Lediglich mit der 1938 posthum geehrten Dora Streit, Kreisleiterin der NS-Frauenschaft im Kreis Diepholz, gelangte erstmals in der Geschichte Hannovers eine Politikerin auf ein Straßenschild der (späteren) Landeshauptstadt.[14]

Die NS-Frauenschaft und das Deutsche Frauenwerk waren die einzigen zugelassenen Frauenorganisationen im „Dritten Reich“. Deren Führerin und damit die ranghöchste Frau im Nationalsozialismus war Gertrud Scholtz-Klink. Nachwuchsorganisation war der Bund Deutscher Mädel.

Die NS-Frauenschaft und das Deutsche Frauenwerk zählten vier Millionen Mitglieder sowie weitere vier Millionen inkorporierte Mitglieder. Nach 1939 stieg ihre Zahl um weitere zwei Millionen an. Hinzu kam der bisher wenig beachtete Reichsluftschutzbund mit 12 Millionen Mitgliedern, die wiederum zu 70 Prozent weiblich waren.[15]

Das NS-Regime unterstellte sich die Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz. Alle neuen DRK-Oberinnen mussten durch Gertrud Scholtz-Klink gebilligt werden.[16]

Ideologie und Programmatik

Die soziale Rolle der Frau wurde auf ihre Mutterrolle und Garant für „stählerne, kampfbereite“ Nachkommen reduziert. Sie sollte die „Quelle der Nation“, „Hüterin der Kraft und der ewigen Größe der Nation“ und „Wegbereiterin des Sieges“ sein. Eine wesentliche Funktion der Frau sahen die nationalsozialistischen Ideologen in der Bewahrung und Weitergabe „hochwertigen“ Erbguts.

Nach der für die Nationalsozialisten enttäuschenden Wahl im März 1932 versuchte Hitler, Frauen für die „Bewegung“ zu gewinnen und formulierte in diesem Zusammenhang erste Kernideen. Sein Propaganda-Chef Joseph Goebbels schrieb dazu in seinem Tagebuch:

„Der Führer entwickelt ganz neue Gedanken über unsere Stellung zur Frau. Die sind für den nächsten Wahlgang von eminenter Wichtigkeit; denn gerade auf diesem Gebiet sind wir bei der ersten Wahl hart angegriffen worden. Die Frau ist Geschlechts- und Arbeitsgenossin des Mannes. Sie ist das immer gewesen und wird das immer bleiben. Auch bei den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen muß sie das sein. Ehedem auf dem Felde, heute auf dem Büro. Der Mann ist Organisator des Lebens, die Frau seine Hilfe und sein Ausführungsorgan. Diese Auffassungen sind modern und heben uns turmhoch über alles deutschvölkische Ressentiment.“

Nach dem nationalsozialistischen Ideal sollte die Frau sich im Gegensatz zu den emanzipatorischen Entwicklungen in der Weimarer Republik wieder vermehrt dem Mann unterordnen.[18] Gesetze schränkten Berufs- und Bildungschancen der Frauen deutlich ein. Unter dem Titel „Ich weiß alles“ erschienen 1935 bis 1940 enzyklopädische Sammelmappen für die Hausfrau. Der Muttertag und die Stiftung des Mutterkreuzes wurden 1938 institutionalisiert, „um die Rolle und Wertigkeit der Frau zu untermauern“.

Die Emanzipation wurde als Erfindung des „jüdischen Intellekts“ bezeichnet, die die vorbestimmte Geschlechterordnung zerstöre. Hitler sagte auf dem Reichsparteitag der NSDAP am 8. September 1934 in Nürnberg: „das Wort von der Frauenemanzipation ist ein nur vom jüdischen Intellekt erfundenes Wort. Wir empfinden es nicht als richtig, wenn das Weib in die Welt des Mannes eindringt, sondern wir empfinden es als natürlich, wenn diese beiden Welten geschieden bleiben.“

Joseph Goebbels fasste die Programmatik der NS-Frauenpolitik wie folgt zusammen: „Den ersten, besten und ihr gemäßesten Platz hat die Frau in der Familie und die wunderbarste Aufgabe, die sie erfüllen kann, ist die, ihrem Volk Kinder zu schenken.“

Attraktivität der nationalsozialistischen Ideologie für Frauen

Die Psychologin Eva Sternheim-Peters beschreibt in ihren Erinnerungen die Zeit des Nationalsozialismus, dass die ideologische Ungleichwertigkeit von Frauen und Männern nicht sofort erkennbar gewesen sei, sondern viele Frauen damals auch begeistert mitgelaufen seien. Sie spricht von „tief empfundenen Gemeinschaftserlebnissen“, einem „neuen Frauenideal“ und der „Vision einer strahlend aufgehenden Sonne“, die den Nationalsozialismus so gefährlich gemacht hätten und er für junge Frauen auch attraktiv gewesen sei.[19]

Annette Kuhn schreibt in ihrem Aufsatz „Die Täterschaft deutscher Frauen im NS-System“, dass das NS-System es mit der Mehrzahl der deutschen Frauen der „alten“ Frauenbewegung nicht schwer gehabt habe. Die Kooperationsbereitschaft mit dem NS-Staat von Führerinnen der bürgerlichen Frauenbewegung habe den Übergang in die ideologische Eingliederung in den NS-Staat nahtlos gemacht. Der Normen- und Kontinuitätenbruch von 1933 sei durch das Verhalten der Verantwortlichen der alten Frauenorganisationen wissentlich durch ihre Reden und Schriften zugedeckt worden.[20]

Politische Maßnahmen

Zunächst wurden Frauen unter dem Vorwand des „Doppelverdienertums“ aus dem Arbeitsleben gedrängt. So wurden 1933 Ehestandsdarlehen an die Ehemänner ausgezahlt – mit der Bedingung, dass die zukünftige Ehefrau vor der Eheschließung berufstätig war und den Beruf aufgab. Die Abzahlung des Kredites verringerte sich um ein Viertel pro Geburt eines Kindes. Staatlich veranschlagtes Soll waren somit vier Kinder. Frauen wurden beruflich heruntergestuft: Im Schuldienst wurden Schulleiterinnen und Gymnasiallehrerinnen der höheren Schuljahre zunehmend durch männliche Lehrer ersetzt; an Knabenschulen unterrichteten ausschließlich Männer.[21] Seit 1936 galt jedoch durch den Arbeitskräftemangel insbesondere in der Rüstungsindustrie Frauenarbeit als „unentbehrlicher Faktor“. So stieg zwischen 1935 und 1939 der Anteil weiblicher Beschäftigter von 32,8 auf 39 Prozent. 1938 wurde die Regelung, nach der Frauen im Zuge der sogenannten Doppelverdiener-Kampagne bei Eheschließung aus dem Staatsdienst ausscheiden mussten, in eine Kann-Regelung umgewandelt.[21]

Schulabgängerinnen leisteten 1939 ein obligatorisches Pflichtjahr in der Landwirtschaft und in kinderreichen Familien. Wohlfahrtsstaatliche Stabilisierung der Familien, die Kinder wünschten, wurde eingeführt. Steuern für Kinderlose wurden erhöht, weiterer Anreiz war die staatliche Kinderbeihilfe von zehn Reichsmark ab 1936. Abtreibungen bei „erbgesunden deutschen Frauen“ waren verboten. Im Mai 1933 kam es zu einer Verschärfung durch das wiedereingeführte Verbot von Abtreibungsmitteln. (§§ 219, 220) Um „den Kinderreichtum in der SS zu unterstützen“, bot der Lebensborn ab 1935 rassisch „wertvollen“ unverheirateten Frauen Hilfe, um ihre Kinder auszutragen. Im Juli 1933 wurden mit dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses Sterilisationen in bestimmten Fällen gefördert, wobei die Behörden ihre Zustimmung geben mussten. Mit einer Änderung 1935 wurde in solchen Fällen auch ein Schwangerschaftsabbruch möglich. Mit der Verordnung zum Schutz von Ehe, Familie und Mutterschaft von 1943 wurden die Strafen für Schwangerschaftsabbruch (§ 218) erhöht und Personen „nichtdeutscher Volkszugehörigkeit“ vom Verbot des Schwangerschaftsabbruches ausgenommen. War eine „rassisch minderwertige Frau“ schwanger, wurde sie oft zur Abtreibung gedrängt.

Am 21. Mai 1939 wurde erstmals das Mutterkreuz verliehen. Von da an erhielten Frauen mit „überdurchschnittlicher Gebärleistung“ am Muttertag das Ehrenkreuz der deutschen Mutter: für vier Kinder Bronze, ab sechs Kindern Silber und für acht und mehr Kinder das Ehrenkreuz in Gold. Dennoch entfielen 1939 auf eine Durchschnittsehe 1,3 Kinder.

Juristische Stellung

Im Bürgerlichen Gesetzbuch war bereits seit 1900 der so genannte Gehorsamsparagraph §1354 verankert, der das Entscheidungsrecht in Eheangelegenheiten dem Mann zusprach. Mit dem Machtantritt Adolf Hitlers wurden einige Errungenschaften der Weimarer Republik wieder rückgängig gemacht. Während Männer ab dem 27. Lebensjahr in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen werden konnten, war für Frauen dazu ein Lebensalter von 35 vorgeschrieben.[22]

Am 22. Juli 1934 trat unter Federführung von Otto Palandt eine neue Justizausbildungsverordnung in Kraft. Am 20. Dezember 1934 folgte das Gesetz zur Änderung der Rechtsanwaltsordnung, wonach Frauen als Anwälte nicht mehr zugelassen waren, weil das einen „Einbruch in den altgeheiligten Grundsatz der Männlichkeit des Staates“ bedeutet hätte. Palandt hat, nach der Verabschiedung der neuen Gesetze, unmissverständlich formuliert, es sei „Sache des Mannes, das Recht zu wahren“.

Zeitzeugnisse

2014 erschien in englischer Übersetzung und 2015 auch im deutschen Original Wolfhilde von Königs Kriegstagebuch einer jungen Nationalsozialistin.

Im Jahre 2017 hat die Historikerin Katja Kosubek unter dem Titel »genauso konsequent sozialistisch wie national« eine Sammlung von Aufsätzen veröffentlicht, die deutsche Frauen 1934 zum Thema „Persönliche Lebensgeschichte eines Nationalsozialisten“ verfasst hatten.[23] Hintergrund der Entstehung dieser Aufsätze war ein Schein-Wettbewerb gewesen, den der amerikanische Soziologe Theodore Abel initiiert hatte, um für seine Forschung zum deutschen Zeitgeist Textmaterial zu erhalten.[24] Über die Webseite der Hoover Institution der Stanford University ist das gesamte Material auch online zugänglich.[25]

Zitate

- „Die Welt der Frau [sei] die Familie, ihr Mann, ihre Kinder, ihr Heim“ (Hitler, München 1936)

- „Ich glaube nicht, daß es eine Degradierung der Frau ist, wenn sie Mutter wird, sondern ich glaube im Gegenteil, daß es ihre höchste Erhebung ist. Es gibt keinen größeren Adel für die Frau, als Mutter der Söhne und der Töchter eines Volkes zu sein.“ (Adolf Hitler, 1935)

- „Ich würde mich schämen, ein deutscher Mann zu sein, wenn jemals, im Falle eines Krieges, auch nur eine Frau an eine Front gehen müsste! … Denn die Natur hat die Frau nicht dafür geschaffen.“ (Adolf Hitler, München 1935)

- „Die unvermeidliche Folge des weiblichen Massenstudiums und des Eindringens der Frau in alle männlichen Berufe sind Blaustrumpfkultur und Frauenherrschaft. ...“ und

- „Welche Tragik wäre es, wenn das deutsche Volk, das männlichste Volk der Welt, das Volk der Dichter und Denker, der Pionier des kulturellen und technischen Fortschritts mit seiner mehr als tausendjährigen Kultur dem Feminismus anheim fiele und durch diese Volksentartung zugrunde ginge!...“ (Josef Rompel: „Die Frau im Lebensraume des Mannes, Emancipation und Staatswohl“, Darmstadt 1932, S. 6 und S. 43)

- „Als erreichbares Ziel muss jedoch abgesteckt werden: Die Mutter soll ganz ihren Kindern und der Familie, die Frau sich dem Manne widmen können und das unverheiratete Mädchen soll nur auf solche Berufe angewiesen sein, die der weiblichen Wesensart entsprechen. Im übrigen soll jede Berufstätigkeit dem Manne überlassen bleiben.“ (Rudolf Frick, in Völkischer Beobachter vom 12. Juni 1934)

- „Die deutschen Frauen wollen[…] in der Hauptsache Gattin und Mutter, sie wollen nicht Genossin sein, wie die roten Volksbeglücker es sich und ihnen einzureden versuchen. Sie haben keine Sehnsucht nach der Fabrik, keine Sehnsucht nach dem Büro und auch keine Sehnsucht nach dem Parlament. Ein trautes Heim, ein lieber Mann und eine Schar glücklicher Kinder steht ihrem Herz näher.“ (Curt Rosten, „Das ABC des Nationalsozialismus“, Berlin, 1933)

Siehe auch

- Erziehung im Nationalsozialismus

- Sexuelle Verwahrlosung

- Rassenschande

- KZ-Aufseherin

- Wehrmachthelferin

Frauen in Gesellschaftsbereichen

- Frauen im Alten Rom

- Frauen in der Automobilgeschichte

- Frauen in der Bundeswehr (Teil des Lemmas Bundeswehr)

- Frauen in Guerillabewegungen

- Frauen in der Informatik

- Frauen in der Kunst

- Frauen im Management

- Frauen im Militär

- Frauen in der Musik

- Frauen in der Philosophie

- Frauen in der Politik

- Frauen im Rechtsextremismus

- Frauen in der Résistance

- Frauen in der Wissenschaft

Literatur

- Elizabeth Harvey: Der Osten braucht Dich! Frauen und nationalsozialistische Germanisierungspolitik. Hamburger Edition, Hamburg 2010 ISBN 978-3-86854-218-9.[26]

- Christina Herkommer: Frauen im Nationalsozialismus - Opfer oder Täterinnen? Eine Kontroverse der Frauenforschung im Spiegel feministischer Theoriebildung und der allgemeinen historischen Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. M-Press, München 2005, ISBN 978-3-89975-521-3.

- Dorothee Klinksiek: Die Frau im NS-Staat. DVA, Stuttgart, 1982, ISBN 3-421-06100-9.

- Kathrin Kompisch: Täterinnen. Frauen im Nationalsozialismus. Böhlau, Köln 2008, ISBN 978-3-412-20188-3.

- Nicole Kramer: Volksgenossinnen an der Heimatfront. Mobilisierung, Verhalten, Erinnerung. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2011, ISBN 978-3-525-36075-0

- Massimiliano Livi: Gertrud Scholtz-Klink. Die Reichsfrauenführerin; politische Handlungsräume und Identitätsprobleme der Frauen im Nationalsozialismus am Beispiel der „Führerin aller deutschen Frauen“. Lit, Münster 2005, ISBN 3-8258-8376-0 (Zugleich Dissertation an der Universität Münster 2004).

- Sybille Steinbacher (Hrsg.): Volksgenossinnen: Frauen in der NS-Volksgemeinschaft. Wallstein Verlag, Göttingen 2007, ISBN 978-3-8353-0188-7.

- Rita Thalmann: Frausein im Dritten Reich. Ullstein, München 1987 ISBN 3-548-33081-9 (Originalausgabe: Hanser, München 1984, ISBN 3-446-13579-0).

- Ljiljana Radonic: Die friedfertige Antisemitin? Kritische Theorie über Geschlechterverhältnis und Antisemitismus. Peter Lang, Frankfurt/M. 2004 ISBN 978-3-631-53306-2

- Wendy Lower: Hitlers Helferinnen: deutsche Frauen im Holocaust. Aus dem Englischen von Andreas Wirthensohn, Hanser, München 2014, ISBN 978-3-446-24621-8 (Originalausgabe: Hitler’s Furies: German Women in the Nazi Killing Fields. Houghton Mifflin Harcourt, Boston 2013, ISBN 978-0-547-86338-2).

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ SS-Leitheft, 9/2, Februar 1943

- ↑ Claudia Koonz: Mütter im Vaterland. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1994.

- ↑ Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Band Vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten 1914–1949. C.H.Beck, 2003, ISBN 3-406-32264-6

- ↑ a b Daniela Münkel: Nationalsozialistische Agrarpolitik und Bauernalltag. Campus Verlag, 1996, ISBN 3-593-35602-3, S. 427.

- ↑ Daniela Münkel: Nationalsozialistische Agrarpolitik und Bauernalltag, Campus Verlag, 1996, ISBN 3-593-35602-3

- ↑ Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Band Vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten 1914–1949. C.H.Beck, 2003, ISBN 3-406-32264-6, S. 755 ff.

- ↑ Daniela Münkel: Nationalsozialistische Agrarpolitik und Bauernalltag. Campus Verlag, 1996, ISBN 3-593-35602-3, S. 444.

- ↑ Michaela Czech: Frauen und Sport im nationalsozialistischen Deutschland: Eine Untersuchung zur weiblichen Sportrealität in einem patriarchalen Herrschaftssystem (= Beiträge für Sport und Gesellschaft, Band 7). Tischler, Berlin 1994, ISBN 3-922654-37-1.

- ↑ Arnd Krüger: “Sieg Heil” to the most glorious era of German sport: Continuity and change in the modern German sports movement. In: International Journal of the History of Sport, 4, 1987, 1, S. 5–20.

- ↑ Lukas Hartmann: Frau im Pelz. Leben und Tod der Carmen Mory. Roman. Nagel & Kimche, Zürich 1999, ISBN 3-312-00250-8.

- ↑ Elisabeth Perchinig: Zur Einübung von Weiblichkeit im Terrorzusammenhang: Mädchenadoleszenz in der NS-Gesellschaft, Profil, 1996, ISBN 978-3-89019-382-3, S. 45.

- ↑ Mechtild Fülles: Frauen in Partei und Parlament, Verlag für Wissenschaft und Politik, Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 1969

- ↑ Kirsten Heinsohn: Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Band 155. Droste, 2010, ISBN 978-3-7700-5295-0, S. 255.

- ↑ N.N.: Hannoversche Geschichtsblätter, Neue Folge, Band 52 (1998), S. 435; Vorschau über Google-Bücher

- ↑ Gabriele B. Clemens: Mobilisierte Kameradinnen. Millionen Frauen waren ins Dritte Reich verstrickt – was nach 1945 wenig Beachtung fand. In: FAZ, 23. Juli 2012

- ↑ Rotkreuzschwestern: die Pflegeprofis. Menschlichkeit – die Idee lebt. Hrsg. v. Verband der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz e. V. Olms, Hildesheim 2007. Ludger Tewes: Die Rotkreuz-Schwesternschaften im Nationalsozialismus und im Zweiten Weltkrieg (1933–1945). ISBN 978-3-487-08467-1, S. 97–122.

- ↑ Aus Joseph Goebbels: Tagebücher. 2. Auflage. Piper, München 2000, Band 2, Seite 637

- ↑ Das Frauenideal im neuen Staate. In: Cassie Michaelis, Heinz Michaelis, Willy Oscar Somin: Die braune Kultur. Ein Dokumentenspiegel. Europa Verlag, Zürich 1934. S. 15–28.

- ↑ Eva Sternheim-Peters über die Nazizeit: "Ich bin nicht mitgelaufen, ich bin begeistert mitgestürmt" - Reportageseite - Tagesspiegel. In: www.tagesspiegel.de. Abgerufen am 9. Juni 2015.

- ↑ Anette Kuhn: Die Täterschaft deutscher Frauen im NS-System – Traditionen, Dimensionen, Wandlungen. In: Frauen im Nationalsozialismus, Hessische Landeszentrale für politische Bildung, Seite 5.

- ↑ a b Christiane Wilke: Forschen, Lehren, Aufbegehren – 100 Jahre akademische Bildung von Frauen in Bayern. (PDF; 3,1 MB) Landeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der bayerischen Hochschulen, 2003, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 3. Dezember 2013; abgerufen am 14. April 2008. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.Herbert Utz Verlag GmbH, München, ISBN 3-8316-0273-5. (PDF)

- ↑ § 1a im Reichsbeamtengesetz vom 31. März 1873 in der Fassung des Gesetzes vom 30. Juni 1933

- ↑ Katja Kosubek (Hrsg.): »genauso konsequent sozialistisch wie national«: Alte Kämpferinnen der NSDAP vor 1933. Wallstein, 2017, ISBN 978-3-8353-3057-3.

- ↑ Christian Staas: Ihr Kampf. In: Die Zeit. 6. Juli 2017, abgerufen am 26. Juli 2017.

- ↑ Hoover Institution. Abgerufen am 26. Juli 2017.

- ↑ Vgl. Franka Maubach: Rezension zu: Harvey, Elizabeth: „Der Osten braucht Dich!“. Frauen und nationalsozialistische Germanisierungspolitik. Hamburg 2010. In: H-Soz-u-Kult, 17. Juni 2011.